Северные челны. Ч.1.

Большое количество рек и озер, моря со множеством бухт и лиманов — вот те водные просторы, на которые выходили ительмены и коряки, чукчи и алеуты, эвены и эскимосы. Они добывали рыбу, промышляли морского зверя. Это традиционные занятия обитателей океанского и морского побережья. Добывая морских животных, северяне полностью обеспечивали себя мясом, жиром, шкурами, костью. Жир использовали не только в пищу. Им отапливали и освещали жилища, на строительства которых употребляли кости китов. Какие же средства употребляли северяне для такой охоты? Мы поговорим об этом в нашей настоящей и последующих публикациях, посвящённых году культуры коренных малочисленных народов Севера на Камчатке.

С древнейших времен коренные народности Камчатки имели плавательные средства. Это плоты и баты, байдары и байдарки, каяки и лодки. Они были оснащены шестами, парусами, веслами.

С появлением моторов, более быстрых средств передвижения, многие лодки перестали использоваться. Однако жизнь показала, что списывать их рано. Лодки аборигенов обладают большой маневренностью, легким весом, что важно при высадке на берег в штормовую погоду, а малая осадка позволяет проходить по мелководью. Возрожденные к жизни, они могут стать основой и для развития традиционных зрелищных мероприятий, спортивных плаваний и состязаний. Какие же они – северные челны?

В “Описании земли Камчатки” С. Крашенинникова приводятся интересные сведения о плавательных средствах ительменов. Основу их составляли выдолбленные из древесных стволов челны, которые на Камчатке называют по сей день БАТАМИ. Ительменские баты были двух видов: длинные прямые (применялись для плавания по рекам и озерам) и более широкие, с высоким носом — для бурных рек и моря.

Челн первого типа (тахту) был самым распространенным орудием у ительменов, занимавшихся главным образом рыболовством. Они умели ловить рыбу сетями из кипрея и крапивы, крючком — мариком, острогами, рыболовным крючком при помощи запоров, когда речку перегораживали “забором" из шестов.

Бат использовался и для других хозяйственных целей: в нем при помощи раскаленных камней из мелких рыбешек вытапливали жир. Лодка от этого становилась только крепче.

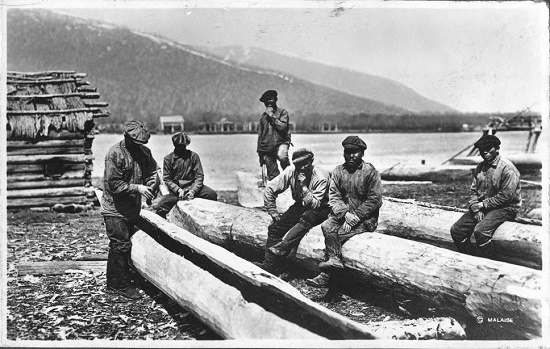

Изготовление бата — процедура не простая. Веками отрабатывались приемы. Сначала отыскивали по возможности прямое, многослойное, достаточно толстое дерево. Лучше всего для этого подходил тополь, но годилась и ива-кореянка (чозения), обычно известная на Камчатке как ветла. Старались, чтобы дерево было поближе к реке, потому что тащить до воды готовый бат было крайне тяжело. Дерево валили весной, полное соками. Освобождали от коры и, не давая подсыхать, тут же принимались обрабатывать топорами снаружи, придавая стволу приближенную форму будущей лодки, остроносой с обеих сторон. Одновременно выбирали внутреннюю часть в середине, сначала с помощью топоров, а затем теслами, как правило, самодельными, выкованными в местных кузницах.

Как бы толст ни был тополь, просто так бат не вырубишь — приходилось его будущие борта разводить. Для этого, выбрав значительную часть древесины, внутреннюю полость заполняли водой, на костре калили булыжники и кидали их в воду, доводя ее до кипения, — древесина бата распаривалась и размягчалась. Тогда осторожно, постепенно, борта разводили в стороны, подбивая распорки-поперечины. Бывало, что операция эта заканчивалась тем, что дерево трескалось по всей длине, сводя все усилия мастеров на нет, но опытные изготовители не торопились — хорошо распаривали древесину и медленно увеличивали длину распорок до необходимой величины. При этом, по мере разведения бортов в стороны, продолжали их утончать, периодически выливая воду и пуская в ход тесло. Обычно баты изготавливали длиной до семи-восьми метров, но бывали и до десяти-одиннадцати.

Фото из альбома М.П. Вольского. 1922 г. Камчадалы на берегу реки возле бата и брёвен, для изготовления новых лодок.

Для плавания на бату требуется особое умение и навык. По существу, бревно, округлое, скользкое и верткое — попробуй усиди на нем, не перевернувшись. Борта над водой выдаются всего на несколько сантиметров — одно неосторожное движение и можно перевернуться. Поэтому в передней и средней части бата гребцы сидели на дне, почти упираясь бедрами в борта, подложив под себя сено или что-нибудь из одежды. Каждый греб одним однолопастным веслом, проводя древком вдоль борта. Только рулевой сидел на корме на верхних кромках бортов. Его роль была особо ответственной, от его действий зависела экономичность избираемого каждую минуту пути, да и сама жизнь людей на бату. Поэтому на корму всегда сажали самого опытного и умелого.

Известно, что весельные лодки на западном побережье Тихого океана появились более 6,5 тысячи лет назад. Ительменские челны намного моложе.

Бат — замечательное творение рук и разума древнего человека. Скользкое, гладкое днище позволяет вдвоем перетянуть его через речные мели, продернуть через заломы и чащобы, затащить в такие места, в какие никакую лодку на руках не доставишь. Удобен, бесшумен и невреден для окружающего бат, но, увы, уже принадлежит прошлому Камчатки. В век моторов и шумных скоростей не хотят люди “упираться”(как говорят старожилы), как в прежние времена. Только пожилые ительмены помнят древние традиции предков и умеют изготавливать баты, которые ещё можно встретить на реках Камчатка, Ковран, Палана, Авача, Хайрюзова, Сопочная и других. Морской же бат не сохранился.

Плот из батов — крепкое и устойчивое плавательное средство северян.

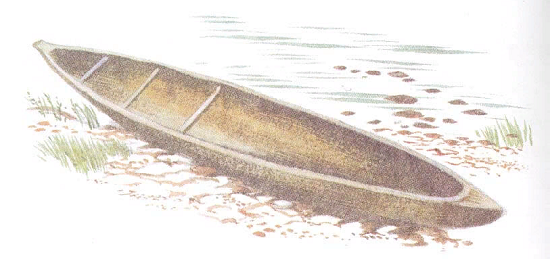

Ительмены реки Камчатки ходили и на долбленых челнах “коях-тахтым”. Узконосое симметричное судно имело месяцеобразное сечение. Кормы как таковой у него не было. Передний и задний носы, высоко поднятые над водой, округлое Днище и широко разведенные борта делали его устойчивее при высокой волне.

Долблёный чёлн «коях-тахтым»

На коях-тахтымах ходили и по морю. Такой челн был чем-то похож на пироги полинезийцев и на курильский бат айнов. А вот название его – коях-тахтым, особенно первая часть — свидетельствует о близости к алеутско-эскимосскому названию морского судна — каяку. По некоторым данным, ительмены на таких челнах выходили в море. Не исключено, что предки ительменов и алеутов могли общаться между собой. Некоторые археологические находки свидетельствуют, что они имеют близкую материальную культуру.

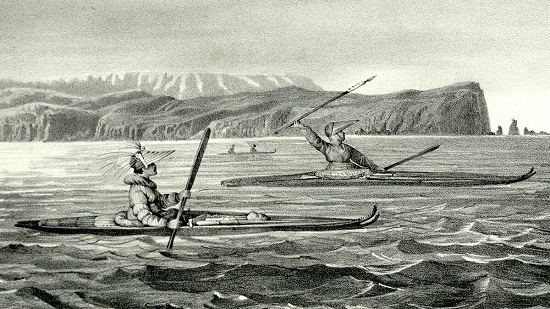

Не менее знаменита и алеутская БАЙДАРКА. Современные спортивные байдарки берут свое начало от тех, которые являлись исключительно алеутско-эскимосским изобретением для охоты на морского зверя. Подобных лодок не было ранее ни у одного из народов мира. Это были лодки с деревянным каркасом, с закрытой, за исключением люка для гребца-охотника, палубой. Охотник поверх одежды обязательно надевал камлейку из кишок сивуча с глухим капюшоном, а широкий пояс, стянутый сухожильным шнурком у люка, объединял в одно целое охотника и байдарку. На голову поверх капюшона охотник надевал деревянную шляпу с вытянутым козырьком – она предохраняла глаза от солнечных лучей и водяных брызг.

Большое искусство алеутов в управлении байдаркой и скорость ее отмечает известный мореплаватель Г. Сарычев. Он пишет: «Островитяне на байдарках своих так скоро ездят, что никакая легкая шлюпка догнать их не может...» Не случайно русские называли алеутов «морскими казаками».

Основной частью байдарки являлся деревянный каркас. Для него чаще всего употреблялся плавник, готовый остов обтягивали кожаной покрышкой, покрывая ею верх лодки, палубу, исключая люки. Лучшей для этих целей считалась кожа сивуча. Шкура нерп употреблялась для небольших байдарок. Обшивка сшивалась из двух, трех или четырех цельных шкур со вставками между ними. Затем ее натягивали на каркас и зашивали. Швы тщательно промазывали жиром, чтобы не просачивалась вода. Обшивку байдарки меняли каждый год или даже чаще. Чтобы кожа не разбухала в воде, её периодически смазывали жиром.

Однолючная алеутская байдарка

У алеутов существовали байдарки трех видов: однолючные — основной вид охотничьей лодки; двухлючные, служившие для перевозки легкого груза или перевозки пассажира, и трехлючные — их стали строить с приходом русских и пользовались ими лишь как средством передвижения (в первом и третьем люках сидели гребцы, в среднем — пассажир). Байдарки имели следующие размеры: однолючные — 4,2 — 6 метров, двухлючные — 5-7 метров, трехлючные — 7- 8,5 метра.

Первые демонстрации байдарок, как замечательных спортивных лодок, состоялись еще в начале XIX века, для чего алеуты вместе с их лодками были привезены в Петербург, где показывали свое искусство на Неве и на озерах Петергофа. Старожилы-алеуты Командорских островов помнят такие байдарки. Они изъявляют готовность оказать помощь в их воссоздании.

Продолжение следует!

Источники и литература по теме:

1. История и культура ительменов: историко-этнографические очерки. – Лениград: Наука. – 1990.

2. Аров В.Н. Способы добычи и обработки рыбы у коренных народов Камчатки // Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки. Историко-краеведческий сборник, Вып. 1. — Петропавловск-Камчатский, 1999. — С. 15-20.

3. Арктика — мой дом. Народы Севера земли: полярная энциклопедия школьника: книга для детей сред. и старш. шк. возраста. — М.: Северные просторы, 2001. — 285 с.: ил. — Указ. имен: с. 276–277.