История Петропавловска в зданиях и сооружениях: северный модерн

17 июня 1909 г. были утверждены законы об административном переустройстве, по одному из них предполагалось: «Образовать из уездов Приморской области — Петропавловского, Охотского, Гижигинского, Анадырского, Командорских островов Камчатскую область». Естественным центром нового губернаторства и сосредоточения дальневосточных морских сил становился Петропавловск, расположенный на берегу Авачинской губы. Первый губернатор Камчатской области В. В. Перфильев приступил к своим обязанностям 30 августа 1909 г. «Первой заботой областной администрации по прибытии в Петропавловск было спешно построить хотя бы 2 — 3 дома, так как иначе негде было зимовать,- писал В. Перфильев. — Ровного места в Петропавловске нет совсем, так как город узкой полосой в одну улицу расположен на берегу Петропавловского ковша, по склону Петровской сопки. На этом склоне пришлось распланировать и предложенные к постройке здания Камчатской администрации». Для постройки были использованы пять типов домов. Их строили по улице Большой (ул. Ленинская), по ул. Озерной (Никольской, Красинцев) и в Судейском городке (ул. Красноармейская).

Все 22 новопостроенных дома были вчерне закончены к концу 1911 г. В августе 1909 г. на службу в Петропавловск в хозяйственный комитет в качестве десятников при постройке казенных зданий были приглашены А. И. Зимин и потомственный почетный гражданин В. А. Русин для постройки казенных домов для Камчатской областной администрации. Тогда же в Петропавловск направили «2 артели по 27 — 30 человек, т. е. от 55 до 60 человек китайских рабочих для постройки в г. Петропавловске двух казенных одноэтажных деревянных домов по планам».

Постройки казенных зданий, принадлежащих Министерству внутренних дел, по ул. Большой полностью были закончены к ноябрю 1913 г. Строительный материал для строящихся зданий закупался во Владивостоке. Везли лес «кедровых пород», брус американской сосны, брус красного дерева (так в документах часто называли канадский кедр), сваи из американских хвойных пород, огнеупорный кирпич с завода Старцева во Владивостоке, японский кирпич, меньший по размеру, по более прочный, кирпич из огнеупорного кускового мрамора, олифу, краску, цемент, бревна полукруглые, получистые и чистые доски, трехсаженные бревна различной толщины, шведский картон, войлок рулонами и многое другое.

Фундаменты зданий делали из бутового камня, добываемого в бухте Раковой и привозного кирпича. Стены выстроенных домов изнутри обшивали картоном, затем обклеивали бумагой и обоями. Для отопления делали голландские и унтермаркеровские печи, которые сверху штукатурили и производили известковую побелку. Постройка всех казенных зданий по улице Большой была закончена 16 ноября 1913 г. Сюда входили все подсобные помещения, ледники, зонты над черными ходами, лестницы, цветники, откосы, тротуары, заборы. Здание было декорировано в стиле городского модерна, само здание окрашено было в светло-серый цвет, оконные переплеты были белыми, а элементы декора — темно-серыми. В настоящее время мы можем видеть дом бывшей канцелярии отреставрированным с восстановлением наличников, балкона, веранды, элементов украшения в первозданном виде. Правда, дом этот в начале века был одноэтажным, главный вход в присутственное место был с улицы Большой, через веранду. На откосе, перед домом, в 1913 г., к празднованию 300-летия дома Романовых, сделали декоративную клумбу в виде императорской короны.

Для обустройства присутственных мест были привезены канцелярские принадлежности, мебель: кресла, венские стулья, письменные столы, этажерка, шкаф, венские диванчики и столик, 64 оконные шторы, драпри для пяти окон, стенные часы, зеркало и зерцало, 10 аршин красного сукна с бахромой и кистями, пять ундервудовских машин, три гектографа, один портрет государя — это и еще множество предметов, перечисленных в документе, нашли свое место в областном правлении.

Здание это в течение многих лет своего существования неоднократно перестраивалось, видоизменялось, и в документах часто фигурирует под названием «дом губернатора». Поэтому его, по ассоциации с более известным губернатором Камчатки Василием Степановичем Завойко, называли «домом Завойко», что совершенно неправильно, так как, дом, где жил В. С. Завойко был построен недалеко от Петропавловского собора (правое крыло белого здания с колонами по ул. Ленинской, бывшего Областного Комитета КПСС), из местного лиственничного леса и уже к началу XX в. Он не сохранился.

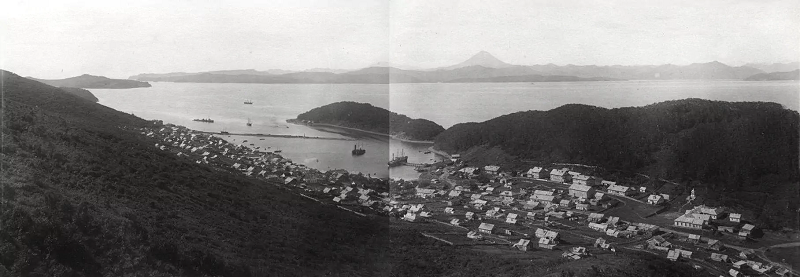

Петропавловск начала XX века

В период революционных событий на Камчатке (1917—1922) в здании располагались военно-революционный комитет, Союз камчатских кооператоров. После 1922 г. здесь работали весь аппарат Губернского бюро РКП(б), губернский революционный комитет, позже Облисполком, Облсовет, горком РКСМ, обком ВЛКСМ — все партийные и советские органы. С 1923 г. в здании находилась редакция газет «Полярная звезда» (позже переименованная в «Камчатскую правду»), «Камчатский ленинец» (позже — «Камчатский комсомолец»).

При главном административном здании в 1920-е гг. были открыты клуб профсоюзов, партийно-комсомольский клуб «Пролетарий». А в 1930-е гг., после пожара в здании клуба «Коминтерн», в котором работала первая театральная труппа, здесь размещался Театр рабочей молодежи (ТРАМ). По воспоминаниям В. Андрианова, Народного артиста СССР, репетиции проходили в цокольном этаже, который появился в 1930-е гг. С этих же годов здание стало с фасада двухэтажным.

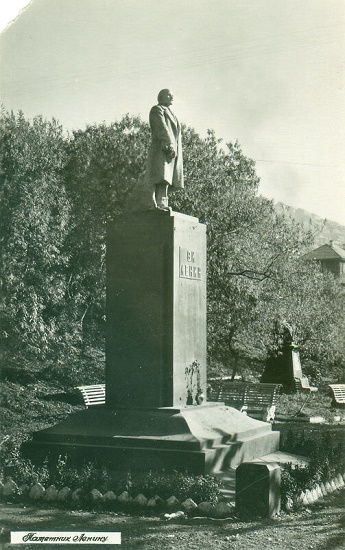

Областной исполнительный комитет, областной комитет КПСС размещались в доме бывшей канцелярии до введения в строй дома по ул. Радиосвязи в конце 1940-х гг. Именно поэтому перед ним в 1936 г. был поставлен первый на Дальнем Востоке памятник В. И. Ленину, возведенный на средства, собранные комсомольцами Камчатской области. Позже памятник был перенесен в сквер в центре города, и в 1980-е гг. памятник перевезли в Мильково.

Около здания по ул. Ленинской, 20 проходил митинг жителей города 25 июня 1941 г., когда была принята резолюция, в которой говорилось: «Трудящиеся Камчатки готовы отдать все свои силы, знания и жизнь за Родину, за честь, за свободу».

С конца 1940-х и до середины 1950-х гг. в доме размещался отдел городской милиции, а затем областная библиотека, областное управление культуры. Капитальный ремонт был произведен уже после того, как областная библиотека получила свое, специально для нее построенное здание.

Были времена, когда на плане застройки города это здание не существовало, так как все деревянные дома начала века предполагалось снести. Но изменилось отношение к историческому прошлому, вспомнили, что город Петропавловск занесен в список исторических населенных мест России, восстановили историю застройки города. И оказалось, что город в начале века строился по единому плану, под «присмотром» талантливого архитектора областного инженера К. А. Заранека, по его проектам и сметам, им составленным. Строительный комитет по постройке казенных зданий также возглавлял К. А. Заранек. При строительстве учли и рельеф местности, и то, чтобы городская застройка воспринималась, как единый архитектурный ансамбль, для всех, кто впервые видел город с моря. Перед взором прибывающих на морских судах пассажиров открывался городок из одно и двухэтажных домов, выстроенных в стиле городского модерна по центральным улицам города: Большой, Казначейской и в Судейском городке (современные улицы Ленинская, Красинцев, Красноармейская). И центральное место занимали дом губернатора, к сожалению, не сохранившийся, и дом губернской канцелярии с комнатой для музея, что было задумано и по плану: эти дома должны были стоять на лучшем участке «по своей центральности, обширности и с видом на море».

В 1980-е гг. дом по улице Ленинской, 20 был поставлен на учет, как памятник истории, так как в этом здании располагались партийные, советские органы, общественные организации, которые сыграли важную роль в истории Камчатского полуострова, г. Петропавловска, здесь работали люди, известные на Камчатке: И. Е. Ларин, М. И. Вольский, В. М. Кручина, А. С. Топорков, В. И. Андрианов, В. И. Соловьев, М. И. Савченко-Славский и многие другие.

С 1981 г. хозяином здания стал Камчатский областной краеведческий музей, и для дома началась вторая жизнь. Во-первых, здание было отреставрировано, и, если не считать цокольного этажа и измененного входа, дом имеет прежний вид. Во-вторых, здание поставлено на учет, как памятник архитектуры. В-третьих, сохранена традиция: в начале века здесь начинал работать научно-промышленный музей в одной из комнат губернской канцелярии, сейчас музей занимает все историческое здание. Когда реставрировали дом, то на чердаке дома нашли переписку В. Н. Мономахова, последнего губернатора Камчатской области до Октябрьской революции, предметы, письма, визитные карточки, конверты с цветочными семенами, тетрадные листки с арифметическими задачками. Все эти бумаги, по свидетельству архивных документов, оказались там сразу после революции. В настоящее время эти предметы и документы можно увидеть в экспозиции музея.

Поставлен на учет решением облисполкома № 36 от 21.01.1986 г. как памятник истории.

К вновь построенным к 1913 г. казенным зданиям Министерства внутренних дел по ул. Большой относятся сохранившиеся здания по улице Ленинской: дом № 24, 26, 28. Дом № 24 был построен для канцелярии вице-губернатора, дома № 26, 28 построены были как жилые дома для служащих.

Здание № 1 по современной улице Красинцев (бывшей ул. Озерной, Казначейской, Никольской) строилось в те же годы, (1909—1913) и предназначалось для интерната на 20 учащихся, которые обучались в Высшем начальном училище. Здание училища, построенного в 1902 г., и здание дома для учителей не сохранились. Здание № 4 по улице Красинцев построено в 1909— 1913 гг. и принадлежало купцу Подпругину, жителю г. Петропавловска. Здание № 7 по улице Красинцев строилось в начале века и относилось в церковному ведомству, затем — к отделу народного образования. Здания №11, 13, 15, 19 по улице Красинцев строились для Министерства финансов. В июле 1909 г. были составлены сметы на постройку двухэтажных деревянных домов с каменной пристройкой для казначейства и квартир служащих в казначействе в г. Петропавловске. В одном из документов говорится: «1909 год. Кондиции к торгам на работы на существующих казенных домах в г. Петропавловске":

Петропавловск начала XX века

"Доски, принятые подрядчиком от казны для обшивки, подлежат тщательной выстружке и кантовке по чертежам, выданным производителям работ, и все табачные и выпадающие сучки в них должны быть выбиты и тщательно заделаны, причем доски для обшивки должны быть по ширине в чистой их отделке одномерны. Все указанные на чертеже пилястры, полотенца и карнизная резьба должны быть исполнены по чертежу без особой на то платы (резьба и полотенца производятся только по одной фасадной стене, на каждом здании, а в Губернаторском доме, кроме того, и на южной стороне фасада). Пробоины под обшивку должны быть расположены ровно, вертикально, и где требуется горизонтальными рядами, чтобы гвозди обшивки располагались правильно по шнуру, причем каждая доска должна быть обязательно прибита в каждой пробоине двумя гвоздями». Дом № 19 был построен одноэтажный, и в 1950-х гг. был достроен второй этаж. Улица получила название Казначейской именно потому, что там строились дома для Министерства финансов.

Здания №6, 8, 10, 12, 14 по улице Красноармейской (Судейский городок) строились для нужд Министерства юстиции. Губернатором Камчатской области В. Н. Мономаховым были утверждены сметы и проекты «на постройку зданий для окружного суда и квартир служащих». В июле 1913 г. была отправлена просьба Приморскому областному правлению о необходимости сделать распоряжение «о производстве торгов на сдачу подряда на постройку: двухэтажного деревянного дома для Петропавловского окружного суда, такого же дома для одного члена суда, такого же дома для квартиры Председателя и Прокурора, одноэтажного дома для квартиры двух членов и такого же дома для квартир двух товарищей прокурора».

Судейский городок. 1920 г. Современная улица Красноармейская

В архитектурном облике деревянных зданий начала XX в., в их декоре и покраске присутствуют элементы модерна. Все они были построены из аналогичных материалов, по единым проектам, под присмотром строительного комитета.

Все вышеперечисленные дома поставлены на учет решением облисполкома № 313 от 04.12.1990 г. как памятники архитектуры, как комплекс, сформировавший облик г. Петропавловска в начале XX в.

17 июня 1909 г. в России были утверждены законы об административном переустройстве, по одному из них предполагалось: «Образовать из уездов Приморской области — Петропавловского, Охотского, Гижигинского, Анадырского, Командорских островов Камчатскую область». Естественным центром нового губернаторства и сосредоточения дальневосточных морских сил становился Петропавловск, расположенный на берегу Авачинской губы. Город требовал быстрого развития и грамотного руководства.

Источники:

1. Памятники Петропавловска-Камчатского. — Петропавловск-Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2007.

Источники изображений:

1.Фото из краеведческого архива Библиотеки №5.