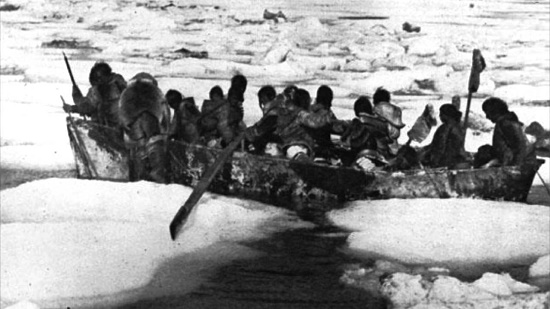

Северные челны. Ч.2.

Продолжая разговор о плавательных средствах северян, стоит рассказать о судне корякских мореплавателей северо-западного побережья Охотского моря - морской БАЙДАРЕ — АТТЭВААТ. Не кожаная на сборном каркасе, а деревянная. Байдара имела большую грузоподъемность, и в условиях сурового Охотского моря, среди плавучих льдов она была самым приспособленным видом транспорта и плавательным средством для охоты на крупных ластоногих и китов. Байдары изготовливали из трех частей: носа, кормы и середины. Они выдалбливались из огромных многолетних тополей отдельно и собирались: их прочно сшивали полосками китового уса. Байдара была устойчивой на плаву, очень крепкой и надежной даже в условиях высокой волны. Для прочности и хорошей остойчивости, лучшего управления судном к днищу китовым усом пришивали деревянный киль.

Скамейки — банки были рассчитаны на десять гребцов, которые, как ни странно, сидели лицом вперед. Широкая и длинная доска, наглухо прикрепленная поперек байдары, способствовала быстрому маневру метателя гарпуна, сидящего впереди, а также возможности выпрыгнуть на берег или на раненого морского зверя.

Некоторые детали байдары свидетельствуют о влиянии эвенов на береговых коряков Северной Охотии. Данные о плавательных средствах этого района приводятся в архивных документах, датированных 1709-1711 годами. Подробное описание приводит исследователь Линденау. Он, в частности, пишет: "Весла длиной в полторы сажени, полулопастных, в байдаре полагается десять: два сзади, на корме, которыми укрепляется один гребень, а восемь по обеим сторонам».

На байдаре с правой стороны oт острого носа имелся средних размеров деревянный крюк-оивалга. На него клали линь, который при охоте на кита отпускали вместе с привязанным к нему гарпуном. Весла крепились к ременным уключинам по концам “банок". Байдара — аттэваат развивала сравнительно большую скорость и имела свои «спасательные средства» — небольшую лодочку-байдарку, обтянутую нерпичьей кожей. Среди пенжинских коряков есть старожилы, которые помнят рассказы дедов об этом типе мореходных судов.

«Спасательное средство» на большой байдаре-аттэваат - небольшая лодочка, обтянутая нерпичьей кожей

Не можем мы не упомянуть сегодня и такое плавательное средство, как КАТАМАРАН. Необычное судно легко идет против течения, и только синяя вода звонко плещется между его двумя акулообразными корпусами — сдвоенными батами.

Строенные баты-катамаран для перевозки грузов, р. Ковран, 1911 г. (по В. И. Иохельсону)

Два-три деревянных бата, соединены между собой перекладинами. На них палуба — дощатый настил. В одной из досок — округлое отверстие, на середине помоста с двух сторон по деревянной уключине для весел.

Для чего отверстие, спросите вы? Для постановки второго шеста! На шест — парус: если ветер — против течения — легче идти… Старожилы рассказывали, что под парусом даже в залив выходили.

По реке Камчатке ительмены и камчадалы перевозили на катамаранах дрова, сено, собачьи упряжки. Позже катамаран служил паромом для переправки лошадей. Без сдвоенных батов нельзя было наладить сложное сооружение на реках для лова лосося. Устойчивый катамаран, тем не менее, после использования снова разбирался.

Старожилы сел Ковран, Мильково, Усть-Камчатск рассказывали, что прежде ительмены соединяли даже по три бата. Тримаран был очень устойчив даже во время весенних и летних паводков, осенних ветров. По-видимому, все группы ительменов использовали катамараны и тримараны, занимаясь рыболовством и, в меньшей степени, охотой на морских зверей.

Таким образом, почти у всех групп коряков восточного побережья Камчатки и у ительменов были катамараны. Катамараны спасают и сегодня там, где из-за мелководья не пройдут моторная лодка, катер. Они устойчивы на воде, просты в изготовлении, о них не забывают в старинных селах Камчатки.

Ещё один удивительный факт. Старожилы — коряки, потомки древних мореходов рассказывали: по рекам, озерам, лагунам, а иногда даже в прибрежной мелководной части Охотского моря предки пенжинцев плавали на ТРЕУГОЛЬНЫХ ПЛОТАХ. Они остойчивы на воде и не могли перевернуться, потому что были треугольными. На них плавали в ледоход по рекам и по морю.

На северо-западе Камчатки, на границе обитания древних коряков, чукчей и юкагиров, родилось искусство плавания на плотах треугольной формы. Преимущество такого плота налицо: любой из трех углов мог стать носом “корабля", а противоположное ему бревно — кормой, что давало возможность лавировать среди льдов. На плоту можно было грести как внутри его, так и снаружи, и весло по этой причине было основным орудием, хотя пользовались и шестом. Треугольный плот устойчив на плаву, прост в управлении и изготовлении.

Исследователь Владимир Ильич Иохельсон с супругой, собакой и участниками экспедиции сплавляется по реке Коркодон (ныне Среднеканский район) по пути из Гижиги в Верхнеколымск на традиционном северном плоту. 1901 г.

Древние коряки и юкагиры, конечно, были знакомы с обычным, связанным из параллельно расположенных бревен плотом, а в более позднее время — с долблеными из древесных стволов челнами. Но треугольный плот — одно из древнейших плавательных средств народностей Северной Камчатки. Его возраст, по-видимому, — неолит. Выйдя к берегу моря несколько тысяч лет назад, охотники сначала робко, а потом все активнее осваивали его прибрежную часть.

Итак, сегодня мы убедились — северные челны – важная часть культурного наследия народов Камчатки, а наша с вами задача, дорогие читатели, эту культуру сохранить.

Продолжение следует!

Источники и литература по теме:

1. История и культура ительменов: историко-этнографические очерки. – Лениград: Наука. – 1990.

2. Аров В.Н. Способы добычи и обработки рыбы у коренных народов Камчатки // Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки. Историко-краеведческий сборник, Вып. 1. — Петропавловск-Камчатский, 1999. — С. 15-20.

3. Арктика — мой дом. Народы Севера земли: полярная энциклопедия школьника: книга для детей сред. и старш. шк. возраста. — М.: Северные просторы, 2001. — 285 с.: ил. — Указ. имен: с. 276–277.