Поиск по тегу «топонимика камчатки»

Изображение Шипунского полуострова впервые появилось в 1726 году на «Чертеже Камчадальского Носу и морским островам», сделанном известным камчатским землепроходцем И. П. Козыревским, под названием Шипун.Подробнее

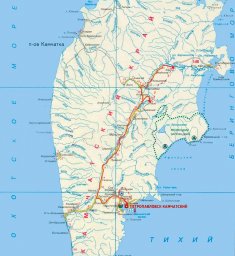

В «Чертежной книге Сибири 1701 года» сибирского картографа Семёна Ремезова есть «Чертёж земли Якутцкого города». На нём — весьма своеобразное изображение полуострова Камчатка, названного «Носом Ламским». На западной стороне «Носа» — некоторые реки западного побережья Камчатки. Одна из них — «Времполха».Подробнее

Уже неоднократно в наших публикациях мы обращались к теме топонимики Камчатки, которая вызывает большой интерес не только у самих камчатцев, но и тех, кто интересуется историей полуострова, находясь достаточно далеко от него.Подробнее

Ранее, в публикациях, посвящённых топонимике Камчатки, мы уже не раз говорили о разночтениях, возникающих при интерпретации географических и исторических данных, фигурирующих в знаменитом «Описании земли Камчатки». И, тем не менее, тема эта оказалась столь неисчерпаемой, что и сейчас, более чем через 300 лет со дня рождения С. П.Подробнее

Река Шестакова впадает в вершину Пенжинской губы к северо-западу от устья Пенжины. В русских документах начала XVIII века река носила название Эгач (Эгача).Подробнее

Продолжая тему топонимики географических и административных объектов Камчатки, постараемся разобраться в данной публикации с названиями рек Паратунки и Тихой. Помогут нам в этом исследования камчатского краеведа, вулканолога Валерия Егоровича Быкасова. Для начала приведём некоторые энциклопедические сведения.Подробнее

"Кто познал бы имена вещей, тот познает и вещи" Платон Существует целая наука, которая занимается изучением географических названий, их происхождением, смысловым значением, эволюцией. Эта наука называется топонимикой. В переводе с греческого "топос"— место, местность, "онома" — имя.Подробнее

Привлекает гостей нашего полуострова многое: нетронутость дикой природы, потрясающая история Камчатки, быт и культура народов Севера. Кто-то удовлетворяется привычным туристическим маршрутом, а кто-то, более подкованный знаниями, хочет больше узнать о тех географических объектах, которые долгое время находились под завесой тайны.Подробнее

Камни Лаперуза (бывшие Фальшивые камни) — это два плосковершинных рифа и шесть камней меньшего размера, лежащих в 2,8 кабельтова от мыса Зеленого, северо-восточного входного мыса бухты Вилючинской. Название дано в память о пребывании на Камчатке морской французской экспедиции под командованием Ж. Ф. Лаперуза.Подробнее

Бухта Жировая расположена между мысами Крутым и Раздельным. На первых русских картах носила название Инадин ительменского происхождения. Первоначальное русское название бухты — Южная Жировая.Подробнее

Продолжая тему топонимики Камчатки, сегодня, в День космонавтики, мы посетим с вами посёлок Вулканный Елизовского района и познакомимся с историей основания этого населённого пункта, теснейшим образом связанного с развитием космической науки на территории нашей страны.Подробнее

Географические названия всегда вызывают интерес, и, наверное, не встретишь такого человека, который не задумался бы однажды над смыслом названий родного города, села, окрестной реки, местности. Того же, кто будет искать ответы на эти вопросы, ждут интересные открытия.Подробнее

Продолжая разговор о происхождении названия села Коряки, начатый в предыдущей статье "Топонимика Камчатки: село Коряки. Ч.1.", "вернёмся теперь к поискам реки. Единственной рекой, которая впадает в реку Авачу с севера в 8 верстах (в 16 км примерно, если уж совсем точно) от устья реки Корякской, является река Пиначева (переделанное – Пиначевская).Подробнее

В 19 веке Правительство России намеревалось превратить Камчатку в "государеву пашню", однако эта затея была обречена, т.к. короткое лето не позволяло полноценно заниматься хлебопашеством. Сеяли ячмень, овес, рожь, коноплю, много занимались огородничеством. Еще Витус Беринг писал:"... а репа у многих людей родится - по четыре репы в пуд...".Подробнее

Мы продолжаем знакомить вас с историей названий камчатских селений и географических объектов, и сейчас наш путь лежит в село Мильково, история которого начинается задолго до его образования и появления на Камчатской земле казаков - первопроходцев.Подробнее